Interviewed on Dec.2021

『hinata』の編集プロセス効率化やライター育成のために文賢をご活用いただいています。 今回は、『hinata』編集部でブランドマネージャーを務める石田さまに、文賢を導入した経緯や活用方法を伺いました。

2022年現在、『hinata』のアクティブユーザー数は月間約360万人にのぼり、さらにInstagramの公式アカウントが22万人以上のユーザーからフォローされているなど、多くのファンが『hinata』が発信する情報を楽しみにしています。

使った後の効果

そのために、文章作成の基礎を固めてくれるツールを探していた。

-

Akaki

-

今回は、vivit株式会社が運営するキャンプ・アウトドア情報メディア『hinata』の編集部でブランドマネージャーを務める石田さんに、文賢導入の背景や活用事例について伺います。

最初に『hinata』について、教えていただけますでしょうか。

『hinata』は、たくさんの人に気軽にアウトドアを楽しんでもらいたいという思いで運営されているメディアなんですよね? -

Ishida

-

そうなんです。

『hinata』は「きっとそとが好きになる」というコンセプトのもと、誰もが気軽にアウトドアを楽しめるよう、キャンプ用品の選び方や活用方法、アウトドアファッションといったアウトドア関連の情報をわかりやすく紹介しているメディアです。読者が『hinata』の情報を参考にアウトドアを楽しみ、「心の豊かさ」を感じられるようになることで、その先の日本まで豊かにしたいという思いで運営しています。

-

Akaki

-

『hinata』の記事を読んでいると、まるで自分もキャンプ場へ来たかのような感覚になり、キャンプ未経験者の私も「週末はアウトドアにチャレンジしてみたいな」と思いました!

現在、文賢は『hinata』の記事制作でご利用いただいているとのことで、どのような背景からツールの導入を検討されたのでしょうか。

-

Ishida

記事の質を保つために、「基本的なポイント」を抜け漏れなく押さえる体制をつくりたかったからです。

僕は『hinata』を、記事の質とブランドの両軸で、アウトドア業界のWebメディアで「トップの存在」にしたいと思っています。

「わかりやすい」「紹介している商品やキャンプ場の魅力がしっかり書かれている」といった記事の質の高さは、『hinata』というブランドの信頼につながるため、結果的に多くの人に読んでもらえるようになります。『hinata』は検索エンジンからの集客がメインです。

よって、多くの人に記事を届けるためには、検索結果の上位に表示されるようにSEOのテクニカルな面に配慮することも重要です。

しかしそれ以前に、読みやすくわかりやすい記事であることが大前提だと考えています。たとえば、誤字脱字がないか、「てにをは」などの助詞の使い方は自然か、といった「基本的なポイント」に不備があると、読者に記事を読み進めてもらえません。

実際に、記事冒頭に誤字脱字が多いと、離脱率も上がってしまいます。

「質とブランドの両方で1位を取る」という目標に向け、妥協なく記事制作を進めるためにも、基本的な部分で足を止めたくありませんでした。-

Akaki

-

たしかに、どれだけ内容が充実していても、誤字脱字や助詞の誤りといった「読みづらさ」によって、最後まで読んでもらえない可能性が高まるのはもったいないですよね。

-

Ishida

しかし、基礎力の高いライターさんを育成するには、それなりの時間が必要です。

以前はライターさんを育成する時間をなかなか取れず、申し訳なさを感じていました。一方で、ライターさんが書いた文章に私が自ら手を加えるにしても、基礎的な指摘箇所が多かったんです。

1記事のチェックに1~2時間ほどかかっていたうえに、ライターさんの数も社内外あわせて約20名以上と多く、文章チェックだけで手一杯でした。私が本来すべきなのは、記事内容を深掘りするためのフィードバックです。

そのための時間を増やすには、ライターさんを育成しつつ基礎的な指摘を減らす必要がありました。

そこで、その役割を担ってくれるツールの導入を検討したんです。-

Akaki

-

ライターさんの人数が多いと、それぞれに毎回同じ指摘をするのも負担になってしまいますよね。

記事の品質を高めるための体制作りに向けて、ツールの導入を検討されたんですね。

空いた時間を記事内容のブラッシュアップに使えるようになった。

-

Akaki

-

数あるツールから、最終的に文賢を選んでくださった理由は何だったのでしょうか。

-

Ishida

-

まさに、私がツールに期待していた「基礎的なポイントを指摘してくれる」機能が文賢にあると感じたからです。

たとえば、一文を短くするのは、わかりやすい文章を書くための基本ですよね。

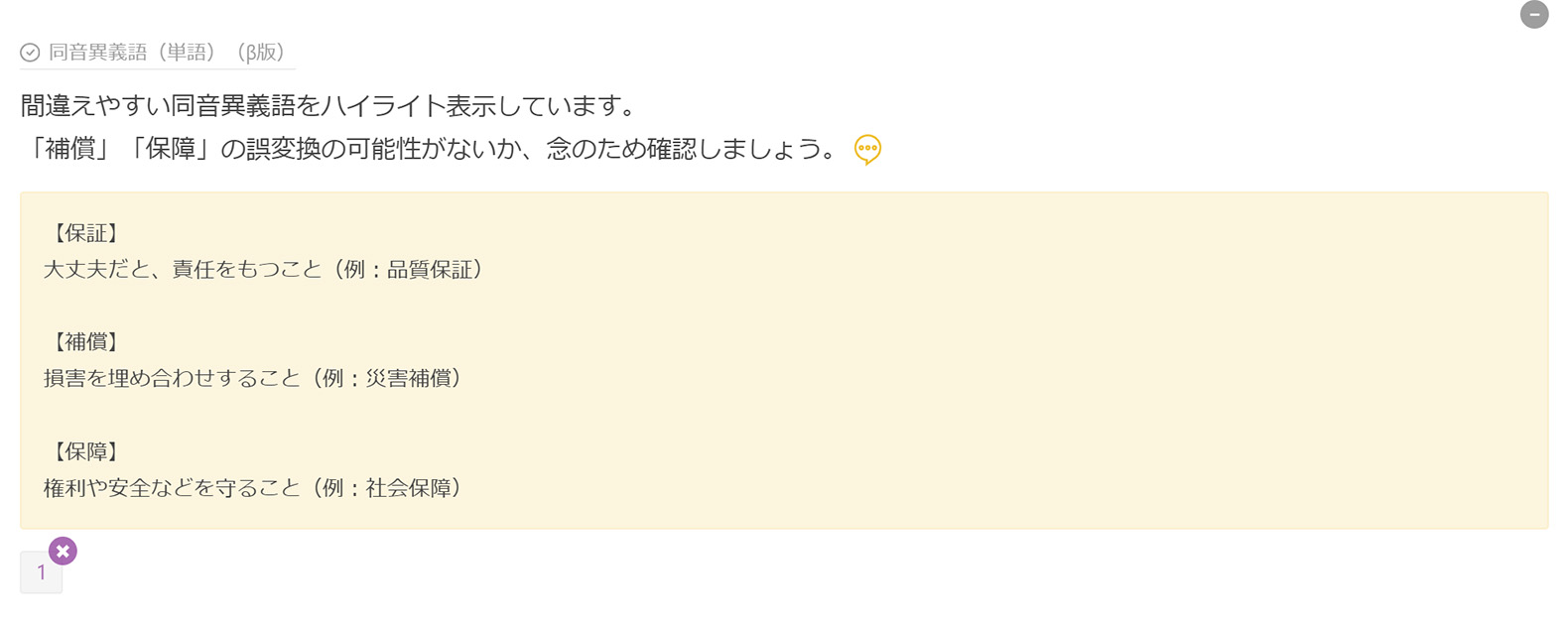

文賢の「推敲支援機能」では、複数の読点を使った長い一文があった場合、「一文に読点が4つ以上ある」という指摘とともに、文章をふたつに分けられないか検討するようアドバイスをしてくれます。また、同音異義語の指摘も役立っていますね。

たとえば、「補償」という言葉に対して、文賢の「校閲支援機能」では「『保証』『保障』など他の同音異義語の誤変換ではないか確認しましょう」というアドバイスが出ます。

このようなアドバイスも、誤変換に気付いたり正しい意味を知ったりするきっかけになるので、とても便利ですね。

-

Ishida

-

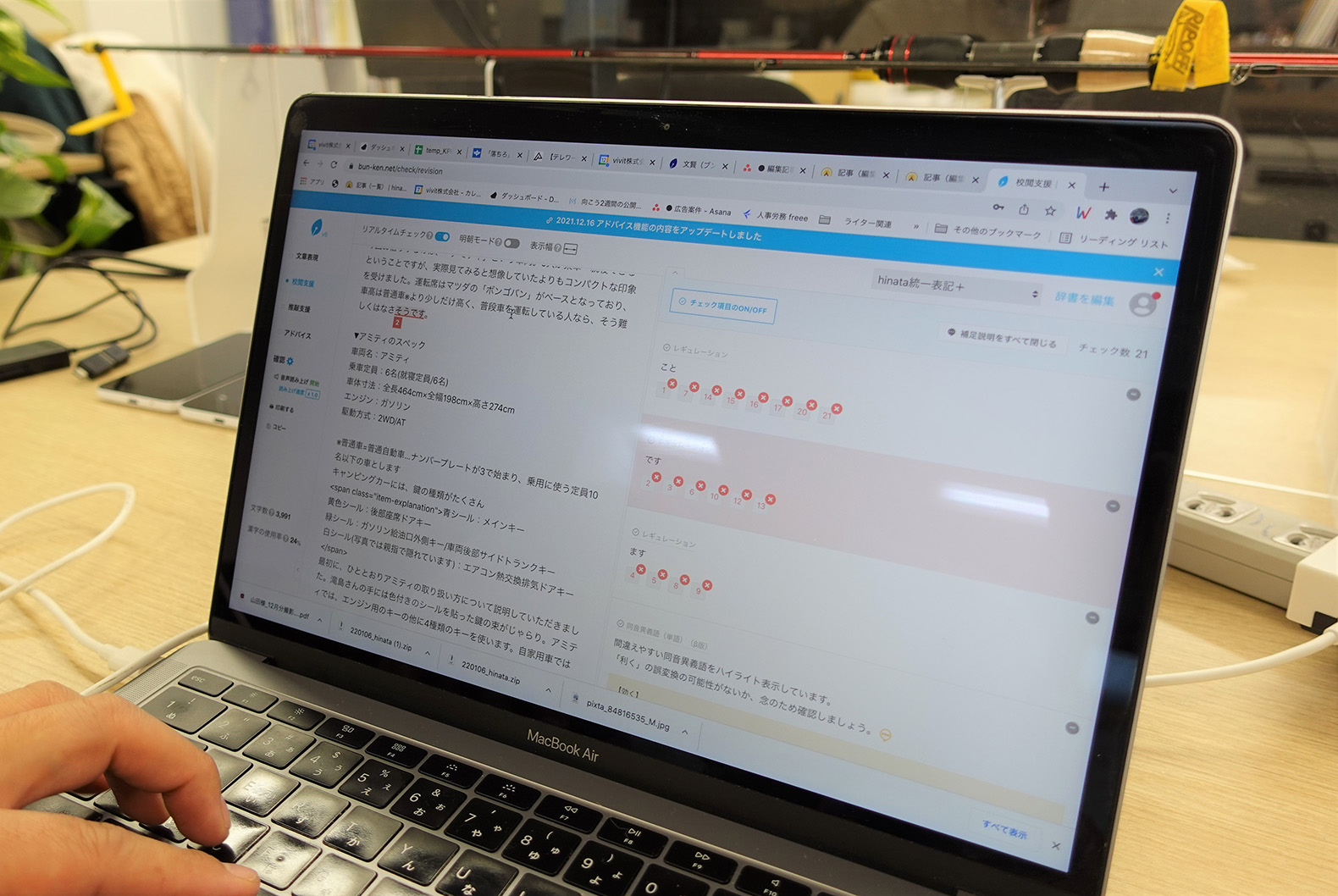

弊社では現在、外部ライターさんが書いた文章を文賢でチェックし、文賢からもらった指摘を外部ライターさんに伝えています。

文賢の指摘内容は具体的なので、外部ライターさんも理解しやすいようです。

そのため、一度伝えた指摘内容がその後の記事執筆に活かされているケースも多く、指摘回数が減って助かっています。 -

Akaki

-

読みやすくわかりやすい文章を書くための支援をしたいと思い、推敲支援や校閲支援機能をアップデートしてきたため、活用いただけてとてもうれしいです!

他に文賢を魅力的に感じたポイントはありますか?

-

Ishida

-

「既存ツールからスムーズに移行できる」という点も、文賢を選んだ理由の一つです。

文賢を導入する前は、『記者ハンドブック』(共同通信社)をもとに蓄積したチェック用語を、他社ツールに登録して確認していました。文賢のCSVインポート機能を使うと、既存のツールに登録していたそれらの用語をスムーズに移行できたんです。

「基本的な校閲をしてくれる」「自社で登録した辞書に沿って指摘してくれる」 この2つを文賢が担ってくれるおかげで、文章チェックにかかる時間を約3分の1くらいに短縮できた実感があります。

そのため、今まで以上に記事内容をよりよくするためのフィードバックに集中できるようになりました。 -

Akaki

-

空いた時間を、記事の品質を保つための時間に充てていただけるようになったんですね。

辞書には具体的にどのような言葉が登録されていますか? -

Ishida

-

たとえば「~そうです」という表現は、多用すると冗長になりがちです。

そのため、「~そうです」と表記した場合に文賢で指摘が出るように登録し、「~です」にリライトするようにしています。

-

Akaki

-

冗長な言葉を減らし、わかりやすく簡潔な文章を書くために、辞書機能を活用してくださっているんですね。

文賢の辞書機能は、社内の表記ルールの蓄積や表記の統一に役立つ一方で、活用するには少しハードルが高いというお声もいただいています。

他のユーザーさまにも、『hinata』の編集部の皆さんと同じくらい辞書機能を活用いただけるように、サポートを実施していきたいと思います。

-

Akaki

-

文賢を導入してよかったと感じられる場面がありましたら、ぜひ教えていただけますか?

-

Ishida

-

「社内教育に役立っている」という点で、文賢を導入してよかったと感じています。

新入社員や外部ライターさんには、誤字脱字や助詞の使い方以外にも、記事を書くうえで押さえておいてほしいポイントがたくさんあります。

たとえば、記事の中で扱う年号や数字に誤りがあっては、読者からの信頼が損なわれてしまいますよね。

しかし、紙の出版物と比べて、Webの記事は後から内容を更新しやすいからと、つい事実確認がおろそかになりがちです。文賢では、文中に数字や日付があると「日付や年数に誤りがないか、念のため確認してみましょう」とアドバイスを出してくれます。

普段から文賢を使って文章を書くことで、日付や曜日確認の意識付けができるようになったんです。先ほど例に挙げた「一文に読点が4つ以上ある」というアドバイスについても同様です。

文賢で何度もアドバイスを受けることで、一文を短くしようとする意識付けができて助かっています。また、外部ライターさんのなかには、キャンプには詳しいけれどライターとしての活動はこれから本格的に始める、という方もいます。

そのような方の場合、無意識のうちに一文が長くなってしまうことがあるんです。そこで文賢のアドバイスを伝えることで、自分の書いた文章をもっと短くわかりやすくできないかを考えてもらうきっかけを作れています。

-

Akaki

-

文賢がライターさん育成のお力になれていたら、とてもうれしいです。

-

Ishida

-

ちなみに、文賢をさらに快適に使用するために、自社のCMSに「記事内容コピー機能」を追加しました。

通常、メディアで公開中の記事を全選択して文賢のテキストエリアにコピー&ペーストしようとすると、記事以外の部分も一緒にコピーされてしまいます。たとえばナビゲーションなど、チェック不要な部分も文賢のチェック対象になってしまい、使いづらいなと感じていたんです。

そこで、社内のエンジニアさんにお願いして、ワンクリックで記事部分のみコピーできる機能を開発してもらいました。

そのおかげで、記事の文章の部分のみを文賢でスムーズにチェックできるようになりました。 -

Akaki

-

文賢のために新規の機能を開発してくださったんですね!

積極的に文賢を活用いただいて、とてもうれしいです!それでは最後に、石田さんが記事を制作されるにあたり、大事にしていらっしゃることを教えてください。

-

Ishida

-

大事にしていることは2つあります。

1つ目は、初心者が見ても上級者向けの内容を理解できるよう、「わかりやすく」書くことです。

具体的には、中学生にも理解できるくらいのわかりやすさを心がけています。

多くのメディアのなかから『hinata』を選んでもらうには、「わかりやすさ」がとくに重要だと感じているからです。昨今、記事や動画、SNSなど、多くのメディアが生活者の時間を取り合っています。

記事や動画など、どんなコンテンツでも、内容を見て理解するには時間がかかりますよね。

たとえば『hinata』の記事であれば、1記事読んでいただくのにおよそ5分かかります。

これは読者の視点で考えると、1記事分の情報を得るのに、5分間という「時間的なコスト」を費やしていることになります。複数のメディアが存在しているということは、ユーザーにとって「どのメディアから情報を得るか」の選択肢がたくさんあるということです。

そしてユーザーは、数ある選択肢の中から、なるべく時間的なコストや理解する労力がかからないメディアを選ぼうとします。こうした状況下で記事メディアに求められているのは、情報が圧縮されているけれど、かみ砕かれており理解しやすいことだと思うんです。

-

Akaki

-

『hinata』の記事では、「読み手のコスト」がかからないように工夫されているのですね。

-

Ishida

-

はい。

そして2つ目は「神は細部に宿る」という意識で、高品質な記事に仕上げることです。

弊社では『hinata』ブランドから、レンタル・ECストアなど、さまざまな事業を展開しています。

メディアである『hinata』を中心に、複数の事業が循環するようなイメージです。もし『hinata』の記事の品質が低ければ、メディアとしての信頼を失ってしまうだけでなく、『hinata』を核とする他の事業への信頼にも影響が出てしまいます。

ゴルフで最後のパッドを決めるようなイメージで、最後の詰めをしっかりとおこなう。

「神は細部に宿る」という気持ちで、細部まで妥協せず高品質な記事に仕上げる。

こうした職人意識をチーム全員が共有することで、事業全体にもよい影響が生まれると考えています。文章をわかりやすく整え、細部まで詰めをおこない、高品質な記事を制作するためのサポート役として、これからも文賢を活用したいです。

-

Akaki

-

読者の「コスト」を減らすためにわかりやすく書くことと、「細部」までこだわること。

この2つは、どんなメディアやコンテンツにおいても、信頼されるブランドを築くために大切なことだと感じました。本日はお忙しいなかお時間をいただき、ありがとうございました!

-

Ishida -

ありがとうございました!

文章作成アシスタントを。

Webからのお申し込み後、すぐに文賢の全機能をご利用いただけます。

文章の品質を守るアシスタントを、いつもあなたのそばに。